1910

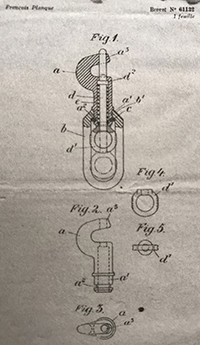

Le 7 juillet, naissance de Jean Planque à Ferreyres dans le canton de Vaud. Il est le seul garçon d’une famille de six enfants. Son père avait 19 ans de plus que sa mère, âgée de 29 ans au moment de la naissance de Jean, son second enfant. Tous deux étaient originaires de Ferreyres, petit village à quelques kilomètres de La Sarraz où la famille s’installe en 1912 et où Jean Planque reviendra vivre les dernières années de sa vie. Les grands-parents maternels tenaient le café du village, et les grands-parents paternels avaient un train de ferme. De vingt ans plus âgé que sa femme, le père, François Planque, n’avait aucun goût pour la campagne. Il exerçait le rare métier d’inventeur. Très doué, il mit au point plusieurs inventions, celle du mousqueton, aujourd’hui d’usage universel. Mais, de caractère difficile et agressif, ayant le vin mauvais, il vivait en marginal et n’avait aucun sens de ses responsabilités. Au milieu des années trente, il sera destitué de la puissance paternelle au profit de la mère. Celle-ci était dotée d’une rare énergie, de beaucoup de courage et de ténacité. Mariée très jeune, elle avait renoncé à la carrière d’institutrice qu’elle envisageait pour assumer ses tâches familiales.

1921-1925

Le brevet de mousqueton inventé par le père permet à la famille d’acquérir une maison foraine, située au-dessus de Mont-sur-Rolle. Les enfants vont à l’école dans le village voisin de Bugnaux, mais Jean rêvasse et se montre peu assidu, préférant rôder dans la campagne. Des connaissances de Genève offrent alors de le prendre en pension pour lui faire suivre ses classes à Genève. Jean y séjournera deux ans, mais leurs amis ne tiennent pas leurs promesses et lui font faire un travail de magasinier. Il ne va que très irrégulièrement à l’école, ce qui lui convient mais il accumule ainsi un retard scolaire de trois ans.

1925-1929

De retour à Vermont, il suit l’Ecole de Commerce de Lausanne, tout en rattrapant son retard à coup de leçons particulières. Il obtiendra à 19 ans un diplôme de commerce.

C’est à Lausanne, sur le chemin de l’école, qu’il fait la rencontre de la grande peinture moderne: dans la vitrine de la Galerie Vallotton, il est si émerveillé par un bouquet de roses de Renoir « dont il ignore jusqu’au nom » qu’il ose franchir le seuil pour en demander le prix. Il est scandalisé par ce dernier, et plus encore par le prix d’une petite toile de Cézanne, qui lui semble inachevée.

« Alors qu’à l’école à Lausanne, vers mes 17-18 ans, j’avais l’habitude de passer devant la Galerie Vallotton. Je regardais les tableaux exposés en vitrine. Un jour, j’entre dans la galerie. Je demande ce que vaut un tableau exposé, un bouquet de roses : 3 600 francs, Renoir. Et que vaut celui posé devant le bouquet de roses, un tout petit tableau, sept pommes sur un tapis vert, pas terminé : 14 000 francs, Cézanne. Confus je m’en vais. Mais, me dis-je, comment un bien plus grand tableau, le bouquet de roses, peut-il être meilleur marché que celui représentant des pommes ? Je ne peux comprendre. Et je me dis que tous les marchands de tableaux doivent être un peu voleur ».

Brevet du mousqueton,

invention de François Planque

1929-1931

Son diplôme en poche, Planque se rend à Bâle où il a trouvé un travail dans une compagnie d’assurances. Il a peu à faire et s’ennuie. Il fait la connaissance d’un artiste-peintre de quelques années plus âgé que lui, Walter Schüpfer, avec lequel il se lie d’une amitié durable. Ce dernier, également musicien, encouragera ses dons pour le piano et l’initiera à la pratique de l’aquarelle. Ensemble, ils visitent les nombreuses expositions qui sont alors organisées à la Kunsthalle. Schüpfer fera également connaître à Planque le cercle des peintres bâlois, notamment Coghuf et Irène Zurkinden. C’est durant cette période de découvertes qu’il aperçoit dans une petite vitrine des aquarelles qu’il prend pour des dessins d’enfant. Détrompé par le marchand, il se rend au musée et découvre les œuvres si délicates de Paul Klee. La révélation de cette œuvre si loin de ses convictions (Raphaël, Holbein) transforme complètement sa vision de la peinture.

« A Bâle, alors que j’avais 22 ou 23 ans, je regardais la vitrine d’une petite galerie qui exposait près de l’endroit où je travaillais. Je vois trois aquarelles, petites de format, exposées, un peu du type de ce que l’enfant que j’avais été avait dû faire aussi. Je crois que ce sont des œuvres d’un enfant, peut-être doué, que sais-je ? J’entre dans la galerie. Demande ce que sont ces aquarelles. Leur prix. On me dit “Klee”. Bien trop chères pour ma bourse. « Klee est déjà un peintre connu. Important, me dit le marchand, allez voir au Musée d’autres peintures de cet artiste ». J’y vais, regarde. Grand étonnement. Traumatisme même, pour moi, car l’art me semblait être dans la ligne de “Raphaël” pour le moins, mieux même : c’était la vision des Holbein qui avait tout mon regard, vers quoi allait mon émotion. Néanmoins je suis allé bien souvent, toujours regardant attentivement, Klee et autres peintres exposés au Musée de Bâle »

Walter Schüpfer vers 1960

1933-1934

La crise économique cause la faillite de la fabrique de tuyaux, installée à la frontière française près de Saint-Louis, et dans laquelle Planque avait été engagé comme comptable grâce à une nouvelle invention de son père. Privé d’emploi, il doit rejoindre le canton de Vaud et sa famille qui compte désormais six enfants. La situation est précaire. Il seconde sa mère dans son travail, laquelle a dû revendre la petite maison de Vermont et tient un petit commerce d’épicerie à Renens, puis à Prangins. Il continue à peindre des aquarelles et se passionne pour l’œuvre de Ferdinand Hodler. Mais les affaires vont mal et la santé de sa mère se dégrade rapidement.

1936

A la demande de sa sœur aînée, Marguerite, Planque est impliqué dans une rocambolesque affaire d’espionnage. Il sera écroué quelques heures à la prison de Lausanne. Même s’il est aussitôt innocenté, il en gardera toujours un fort sentiment de culpabilité, d’autant plus que sa mère meurt quelques mois plus tard. Son père étant déclaré inapte à sa charge et placé sous tutelle par l’Etat, il décide, malgré ses maigres ressources, d’assumer la charge de ses deux petites sœurs jumelles nées en 1924. Heureusement, il trouve quelques mois plus tard un emploi correctement rémunéré auprès d’un distributeur de produits d’alimentation pour le bétail. Représentant de commerce, il noue au cours de ses tournées de très bons rapports avec les paysans, notamment dans le canton de Fribourg. Il est également moniteur de ski.

1938

Rencontre Béatrice Goerg qui deviendra sa première femme en avril 1939.

Paul Klee,

Villa R, 1919,

huile sur carton, 26,5 × 22,4 cm,

Bâle, Kunstmuseum

1939-1945

Pour le compte de son nouvel employeur, dès le début de la guerre, il développe la vente de chaux utile aux paysans. Excellent vendeur, il obtient ainsi des redevances qui lui permettent de ne travailler qu’à temps partiel. Mais les affaires vont mal et il est à nouveau licencié en 1942. Il s’associe alors avec une fabrique de Sainte-Ursanne et une banque de Genève et parvient à réaliser de rapides bénéfices et à subvenir aux besoins de ses deux petites sœurs. En 1939, il achète son premier tableau, une toile de Paul Basilius Barth, un Intérieur au nu qu’il conservera toute sa vie. Divorcé la même année, démobilisé pour des raisons de santé, il s’installe à Ouchy, près de Lausanne, place du Port : disposant de plus larges périodes de congé, il se consacre de façon plus intense à la peinture, en compagnie de ses amis Walter Schüpfer et de Lélo Fiaux. C’est durant cette période qu’il fait la connaissance, d’une part de Charles-Albert Cingria, son voisin de palier à Ouchy, et de l’autre de l’éditeur Albert Skira qui, ayant quitté Paris, avait ouvert avec Pierre Cailler une galerie rue de la Confédération à Genève.

1942

A partir de cette date il effectue ses premiers achats de peinture, déniche chez un revendeur du marché un petit tableau non signé de René Auberjonois, occasion d’une rencontre décisive avec le peintre vaudois.

Auberjonois était d’un accès très difficile. C’était un homme connu comme un grincheux, pas commode. J’étais très intimidé d’aller le voir. J’avais mon petit paquet. Il s’assoit à son bureau et me dit : « Montrez-moi ce tableau que vous croyez être de moi. » Il dit cela avec une certaine moquerie que j’ai tout de suite sentie dans sa voix. Alors j’ai montré le tableau. Auberjonois n’a rien dit. Il l’a regardé, il l’a pris, il l’a regardé, à l’envers, à l’endroit, il l’a retourné. Il ne disait toujours rien. Et je me suis dit : « C’est un impair. Ce n’est pas de lui. Il cherche de qui ça peut bien être. C’est une sottise que j’ai faite. » Et tout à coup, il se tourne vers moi : « Racontez-moi comment vous avez acheté ce tableau. » Je raconte l’histoire et il me dit : « Ah ça mon garçon, pour un œil, vous avez un œil. Ah ça ! Vous avez un œil. Il est bien de moi ce tableau ». Et il ajoute : “Mais je dois le dire pour vous il est bien mauvais, mon garçon. C’est sans doute pourquoi je ne l’a pas signé…» J’étais catastrophé en entendant cela. Mais en même temps, j’étais tellement heureux que ce soit de lui.

Sans doute à la faveur de cette rencontre, Planque se rend chez l’éditeur et mécène Henry-Louis Mermod, où il croise Charles Ferdinand Ramuz. De même, il retourne régulièrement voir à ses amis de Bâle. Là, l’entreprenant Walter Schüpfer lui suggère d’acquérir des tableaux pour le compte d’un ami commun, Ernst Schlager, qui a été retenu prisonnier à Bali. Avec l’argent des salaires versés en l’absence de ce dernier, Planque sélectionne à la galerie Skira trois œuvres importantes : un Intérieur, « magnifique, grande nature morte, table chargée de fleurs et d’assiettes », de Bonnard, un Dufy fauve, un Bord de mer, daté de 1907, et, de Modigliani, un Portrait de Béatrice Hasting.

Paul Basilius Barth,

Nu, 1937,

huile sur toile, 55 x 46,5 cm

1945

A la fin de la guerre il reprend ses démarches auprès des paysans. Ceux-ci lui ayant fait part à plusieurs reprises de leur insatisfaction au sujet des graines alimentaires qui leur étaient vendues, Planque en parle à Marc Dugerdil, ingénieur agronome, expert dans les problèmes posés par l’alimentation du bétail — encore largement ignorés à l’époque. Ensemble, ils mettent au point un concentré révolutionnaire pour nourrir les porcs qu’ils expérimentent avec succès et commercialisent, caressant l’espoir de faire breveter leur invention. A ce moment, Planque pense devenir riche.

1946

Effectue un voyage en Italie avec son ami Walter Schüpfer. A Florence, il éprouve une des plus fortes émotions de sa vie devant les tombeaux sculptés par Michelangelo à la Chapelle Medici de San Lorenzo. Cette même année, ayant renouvelé l’expérience d’achats de tableaux pour le compte d’Ernst Schlager, il pousse la porte de la Galerie Tanner à Zurich : il a sous le bras trois toiles auxquelles son ami bâlois, inconséquent, a brusquement renoncé. Coïncidence étonnante, le propriétaire de la galerie, Gottfried Tanner, avait vu à Bâle les premiers achats effectués par Planque quelques années plus tôt; il avait été frappé par la qualité de ceux-ci, et par l’œil de cet acheteur inconnu dont il avait en vain tenté d’obtenir le nom et l’adresse. Aussi, séduit par la personnalité de son visiteur de hasard, acquiert-il sur le champ les trois tableaux que Planque lui propose (une Nature morte d’Auberjonois, un Bord de mer, « un paysage très sombre, très rouge sombre, vers 1890 environ » de Renoir, et un troisième tableau dont l’identité est perdue – Matisse ?) et offre-t-il au jeune homme de travailler avec lui. Cette collaboration se bornera à deux ou trois voyages à Paris au cours desquels le Vaudois achètera pour le compte du marchand zurichois quelques toiles importantes: Corot, Renoir, Modigliani, Bonnard. Avec ses commissions il achète une aquarelle de Cézanne et le Nu de profil de Bonnard, toujours dans la collection.

1947

Au cours d’un séjour à Paris durant l’été, il découvre pour la première fois, exposé dans une vitrine de la Place Vendôme, galerie Drouin, un petit portrait-charge de Charles Albert Cingria, signé Dubuffet, qui tout à la fois le rebute et le captive. Il n’entrera pas dans la galerie.

« Un jour, je m’arrête devant la vitrine de la galerie Drouin, place Vendôme. Mon œil attiré par une série de dessins. Je fus stupéfait et restai bouche bée, regardant l’un d’eux, de reconnaître Charles-Albert Cingria, caricature, mais ô combien significative, vraie. Caricature pour moi = art non sérieux. Caricature seulement. Et je lus, sur le papier du dessin, “Charles-Albert Cingria. Jean Dubuffet”. Ce fut ma première rencontre avec ce peintre. Rencontre désastreuse puisqu’il m’apparut tel que la critique le désignait : comme fou, inconscient, recherchant le scandale pour le scandale » (Cahiers de 1972-1973).

Walter Schüpfer,

Jean Planque à la pêche, 1943,

sanguine, 33 x 26 cm

1948-1951

Grâce aux bénéfices perçus sur les ventes de son invention, Planque décide de partir en Provence sur les traces de Cézanne, le peintre qu’il admire le plus. Après avoir vainement cherché à acheter un bien dans les environs, il s’installe dans une ferme désaffectée de Saint-Ser, au pied de la montagne Sainte Victoire, sur la commune de Puyloubier. Il vit et peint là la moitié de l’année, étudie la leçon du Maître d’Aix dans les livres et sur le motif, et noue des contacts avec le conservateur du Musée Granet d’Aix-en-Provence, Louis Malbos. Une de ses aquarelles est présentée dans une exposition consacrée en 1953 au thème de la Montagne Sainte-Victoire. Durant les mois d’hiver, il s’occupe, en Suisse, du commerce de ses produits pour les cochons.

1951-1952

Il s’installe à Paris, chez son beau-frère Etienne Spire, dans un appartement de la rue Henri-Barbusse près du jardin du Luxembourg. Désireux de reprendre la peinture par ses bases, il suit avec assiduité l’école de la Grande Chaumière, visite les musées, le Louvre surtout. Rencontre Pierre Loeb qui tente de l’initier à la peinture moderne. Entré un jour, forcé par l’averse, à la Galerie de France, il ressent une très profonde émotion devant des toiles abstraite de Manessier. C’est pour lui une nouvelle révélation : il comprend qu’il a perdu son temps et décide de se rattraper en fréquentant désormais assidûment les galeries de peinture contemporaine.

...Comme il pleuvait je suis entré Galerie de France, Rue du Faubourg Saint-Honoré. Ce que j’y vis, […] lisible, […] mais exprimé ici par la couleur et les formes uniquement, cette exposition Manessier me bouleversa. J’en eux les larmes aux yeux et je compris que j’essayais de m’exprimer par des moyens vieux de cent ans. Et tout ce que j’avais recherché, était temps perdu, inutile, sans valeur. […] J’en restai étourdi, anéanti. Et quand de retour chez moi je vis mes œuvres lamentables et vieilles déjà de dizaines d’années, je compris que je devais tout repenser, tout revoir, tout essayer d’admettre, de faire à mon tour partie de ce que j’avais jusqu’alors considéré bouffon et sans valeur. Je me suis mis alors à courir les galeries, cela sans ordre et sans renseignements précis. Ce fut alors le temps de la recherche. Ce fut alors le temps pour moi qui me fit admettre et connaître un peu mieux ce qui avait valeur réelle. (Cahiers de 1972-1973).

1952

Rencontre Suzanne Cizey, modiste, qui devient sa compagne. De cette époque date l’une des rares peintures de sa main qu’il ait accepté de signer, une huile sur carton intitulée Vue du Luxembourg.

1953

Mort de son père.

1954

Son invention ne pouvant être brevetée, il se retrouve brutalement dans l’obligation de gagner sa vie. En août, il se rend à Bâle et confie à son ami de toujours, Walter Schüpfer, qu’il va devoir recommencer son métier de voyageur de commerce. Celui-ci lui suggère d’aller voir Ernst Beyeler qui, ayant repris une galerie dans la rue en dessous de chez lui, pourrait avoir besoin de ses services. Après quelques mises au point, les deux hommes s’entendent. Ce sera le début d’une collaboration qui va durer jusqu’en 1972, avec le succès que l’on sait. Planque regagne Paris en septembre. Il se lance activement à la recherche de tableaux de grande qualité, que pourrait convoiter les musées et les collectionneurs. Commence alors une période d’activité frénétique. Mettant à profit les connaissances acquises au cours des années précédentes, il fréquente galeries, musées et artistes, acquérant pour le compte de la galerie parfois plusieurs tableaux le même jour, qu’il envoie aussitôt à Bâle. Pour chaque tableau, il touche une commission de Beyeler. A l’aise financièrement pour la première fois de sa vie, il débute alors sa propre collection. C’est une période d’ivresse et de bonheur.

Et on a commencé à délirer à partir de ce moment-là. Je me suis laissé prendre dans l’engrenage. J’achetais, j’expédiais à Bâle, Beyeler ne disait rien et il vendait. Certains jours, j’achetais deux ou trois tableaux par jour. J’avais des rabatteurs, les courtiers m’ont connu très vite. Je donnais des coups de téléphone. On me signalait tout tableau, privé ou autre, à la vente. J’allais voir. On me donnait un prix, j’essayais de marchander et certes, je marchandais, dans l’intérêt de Beyeler, et j’achetais. Lui ne se plaignait jamais. Madame Beyeler par contre me disait : « Planque, Planque, ralentissez, je veux garder mon mari vivant ». (Cahiers de 1972-1973).

Jean Planque,

La Sainte-Victoire, vers 1951,

huile sur toile, 60 x 40 cm, collection particulière

Planque et son ami Lehmann

devant la ferme de Saint-Ser en septembre 1951

Jean Planque,

Cézanne à l'ouvrage, vers 1996,

aquarelle, 20 x 32 cm

1955

Se charge d’une exposition René Auberjonois pour la galerie Beyeler. Découvre des peintures de Tapiès à la galerie Stadler rue de Seine, et les envoie à la galerie bâloise.

1955-1956

Jusqu’alors réticent, il est brusquement fasciné par les tableaux de Jean Dubuffet. Il propose à Beyeler de défendre cette œuvre, et lui conseille d’acheter à l’occasion d’un voyage aux Etats-Unis des œuvres précoces de l’artiste qui s’y vendent moins cher qu’en France. Il recommande également à cette occasion le nom de Mark Tobey dont on lui avait offert une petite gouache. Beyeler reviendra avec des œuvres de l’un et l’autre artiste.

« Dubuffet a bien vu alors que je ne savais rien, que j’étais ignare en tout. Il s’est pris au jeu. M’a enseigné, appris. Il s’est approché du pauvre bougre que je suis. A lui, à lui, je dois tout ce que j’ai pu faire ensuite. Tout. Il m’a donné les clefs pour analyser une oeuvre. Savoir voir » (Cahiers de 1996). « J’ai une reconnaissance pour lui, infinie. C’est le plus grand bonhomme que j’ai rencontré, l’intelligence, la puissance de travail, l’invention, le perpétuel en route de cet être toujours plus loin, le mépris de la douleur, de la souffrance physique, ne se plaignant jamais, toujours disposé à rire d’un bon mot, de l’humour. Quel homme merveilleux. J’ai eu des moments près de lui, exaltants. Quand je sortais de chez lui, ébloui, je me disais ; « Mais Planque, ta vie est fabuleuse. Tu es bien plus grand que tu penses. Tu es fabuleux ». Le lendemain, je pensais que j’étais un vieux couillon, je me remettais à ma place, mais dans le moment même où j’avais rencontré Dubuffet, c’était fabuleux » (Entretiens avec Florian Rodari, 1991)

1957

Jean Planque et Suzanne s’installent à Paris, au 31, la rue Mazarine et, en Suisse, se déplacent à Morges. Dubuffet, intrigué par ces deux marchands suisses qui s’intéressent à son œuvre demande à les rencontrer. Il résultera de cette entrevue une association pour la vente exclusive – mais commercialement difficile – des lithographies de l’artiste par la galerie Beyeler. Planque rencontre à partir de ce moment de nombreux peintres, comme Sonia Delaunay, Jean Bazaine, René Bissière, Hans Berger, Kosta Alex, avec lesquels il tisse chaque fois des liens de durable amitié.

1958-1959

Planque est associé par Dubuffet, qui lui fait de plus en plus confiance, à la réalisation des Phénomènes. Il rend visite à Vlaminck. Fait également la connaissance d’Alberto Giacometti par l’intermédiaire de Kosta Alex qui habitait juste à côté.

1960

Le jour anniversaire de ses cinquante ans, le 7 juillet il rencontre pour la première fois dans sa maison de La Californie Pablo Picasso à qui il est venu apporté un portrait de Cézanne que l’artiste avait repéré dans un catalogue de la galerie Beyeler. La discussion entre les deux hommes sera si immédiatement intense et passionnée que l’artiste proposera à Planque de revenir.

Jean Planque,

Fenêtre sur le Luxembourg, 1958,

huile sur carton, 79,5 x 60 cm

1962

A la suite de sa rupture avec la galerie tenue par Daniel Cordier, Dubuffet reste privé de marchand. Planque propose que la galerie Beyeler se charge de la vente en Europe et que la galerie Jeanne Bucher assure le même rôle à Paris.

1963

Sur l’instigation de Jean Dubuffet, il rencontre sa voisine de rue la doctoresse Jacqueline Porret-Forel qui s’occupe attentivement d’une patiente internée pour schizophrénie, l’artiste-peintre Aloïse. Planque rend visite à celle-ci dans son asile de La Rosière, près de Gimel et acquiert quelques-uns de ses dessins.

J’ai fait la connaissance d’Aloïse. Je suis allé à Gimel; je l’ai vue travailler à son repassage. Puis lui ayant apporté des pastels gras, devant nous, Aloïse fit quelques dessins. Choisissant ses couleurs avec une sûreté extraordinaire. Don inné des rapprochements colorés, des valeurs couleurs. Aloïse me fit cadeau de l’un de ces dessins, fait devant nous. [...] Je voudrais dire aussi combien Dubuffet a ressenti pour cette œuvre la féminité si totale et prenante qu’elle contient. Mis en relief le trait fondamental de cette création à laquelle, bien longtemps, je restai imperméable. (Cahiers de 1972-1973)

1964

Prépare avec Dubuffet la grande exposition au Palazzo Grassi de Venise où L’Hourloupe est présentée pour la première fois au public.

1965-1966

Se rend à plusieurs reprises à Notre-Dame-de-Vie pour convaincre Picasso de prêter à la galerie Beyeler des tableaux pour un hommage aux quatre-vingt cinq ans du peintre.

1967

Pour un prétexte futile Jean Dubuffet lui retire sa confiance. Cette rupture incompréhensible avec un artiste admiré l’affectera durement.

1972

Malade, Planque se réinstalle à Morges et met fin à son activité auprès de la galerie bâloise, tout en restant pour Beyeler un conseiller précieux. Il commence à rédiger ses mémoires et se remet assidûment à la peinture. Réalise de nombreux dessins et collages.

1973

Poursuite des mémoires. Epouse Suzanne Cizey. Il se réconcilie avec Dubuffet à la suite de la rétrospective du Grand Palais.

1981

Il emménage à La Sarraz, petite ville proche de son village natal de Ferreyres, au pied du Jura. Très heureux de ce retour aux sources, il fait de grandes promenades dans les bois et dans la campagne, observe la nature. Tous les jours, il fait ses gammes de peinture et vit entouré de ses tableaux.

1984

Il est fait Chevalier de l’Ordre des arts et des lettres.

1990

Déçu par l’ingratitude d’Ernst Beyeler à l’égard de son rôle essentiel dans le développement de la galerie bâloise, il songe à une solution pour le dépôt de sa collection de tableaux.

1995

Mort de Suzanne, le 3 septembre.

1997

Crée en janvier, avec quelques amis, la Fondation Jean et Suzanne Planque.

1998

Victime d’un accident de la route, il meurt le 27 août.

D. D. Duncan, Picasso et Jean Planque

devant le Portrait de Madame Cézanne de Cézanne,

photographie prise à La Californie

par Jacqueline Picasso le 7 juillet 1960

Picasso, dessin dédicacé à Planque

dans un catalogue de la galerie Leiris, 1962

Planque et Picasso devant La dame à la Mantille

de Picasso à Notre-Dame-de-Vie,

photographie prise par Jacqueline Picasso vers 1968

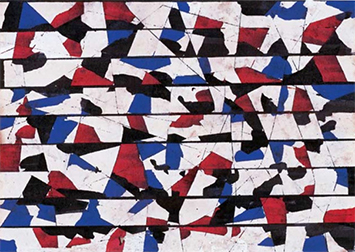

Jean Planque,

Composition, vers 1975,

gouache, 21 x 14,5 cm